山东文艺网> 资讯> 浏览文章资讯

学以修身,荀子的劝学思想

人禽之辨,学与不学。孔子提出“鸟兽不可与同群”(《论语·微子》),对人禽之辨已有相当之自觉,同时对人类区别于生生万物之独特的“类意识”亦有相当之自觉。其后,孟子将“人之所以异于禽兽者几希”(《孟子·离娄下》)界定为“仁义”的有无,明确提出人禽之辨。荀子在界定人禽之辨时,以人“有义”而禽兽“无义”区分两者。可见,以兼具羞耻心的道德意识划分人与禽兽,孟荀并无二致,只是在道德根源究竟是“内生”还是“外铄”方面截然分立。但这并不影响孟荀异口同声地强调学习与道德实践对于人类社会的重要性。

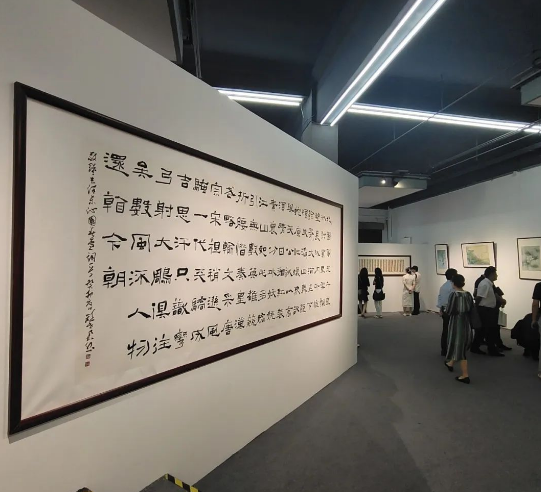

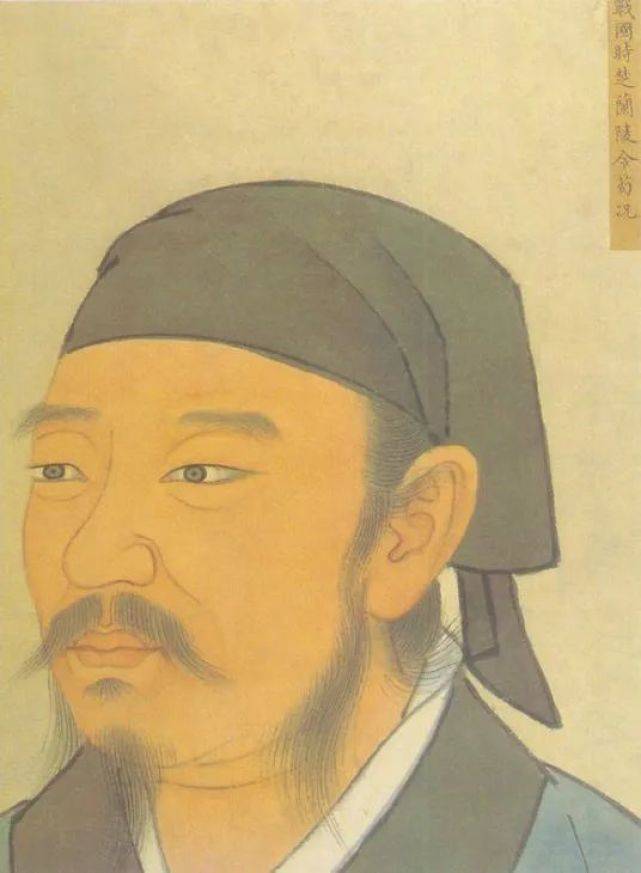

荀子画像

荀子画像

不仅如此,荀子还说:“真积力久则入,学至乎没而后止也。故学数有终,若其义则不可须臾舍也。为之,人也;舍之,禽兽也。”(《劝学》)这里荀子将是否“为学”明确作为人与禽兽的分界线,属实是一独特创造。荀子将慎终如始的求学过程提高到道德养成的层次,突出学习的目的与价值,大有苏格拉底“美德即知识”之义。

福祸自取,学以修身。在孔子看来,修身过程的“敬”与“不敬”,直接影响着祸福荣辱,这也是孔子明示福祸自取的意义所在。荀子与孔子有着高度的一致性。荀子认为君子必须时刻“防邪僻而近中正”,将学习贯穿到全部的生命活动之中,不仅要博闻“先王之遗言”,经常反思,先义后利,还要谨慎选择乡里,广交贤士,“以美其身”,如此才能徙善远罪,“荣者常通”(《荣辱》)。

荀子强调作为道德属性的仁义礼智是后天积习而成。且荀子进一步认为,这种主体价值的先天性缺失必须经由“化师法,积文学,道礼义”(《性恶》)的过程向外习得,此即是“化性而起伪”(《性恶》)。如此才能将善“入乎耳,箸乎心,布乎四体,形乎动静”(《劝学》),将道德意志内化于心,外化于行,达成“长迁而不反其初,则化矣”(《不苟》)的境界,从而超越先天“性恶”的有限性。

下一篇:歌仔戏传承“老带新”:乡音袅袅情牵两岸

注:本网发表的所有内容,均为原作者的观点。凡本网转载的文章、图片、音频、视频等文件资料,版权归版权所有人所有。

扫码关注

山东文艺网公众号

- 11-25小雪 彭连熙图说二十四节气

- 02-06兰贵人·茶韵 文/东方美陵

- 02-04饮国香兰茶有感/刘明才

- 02-01茗品兰香吟/刘如彬

- 02-01欣闻兰茶雅会举办启动仪式感赋联

- 02-01咏兰贵人茶/王凌晓

- 01-31迎新春书画联谊暨兰茶雅会文化之

- 01-23在兰陵,该怎么说说这兰 ——

- 01-23兰陵兰/李立群

- 01-23兰茶雅会·文化之约/兰琪儿